6施設における患者具群113名と健常対照者243名を対象とした。

測定方法

- 振動覚閾値検査

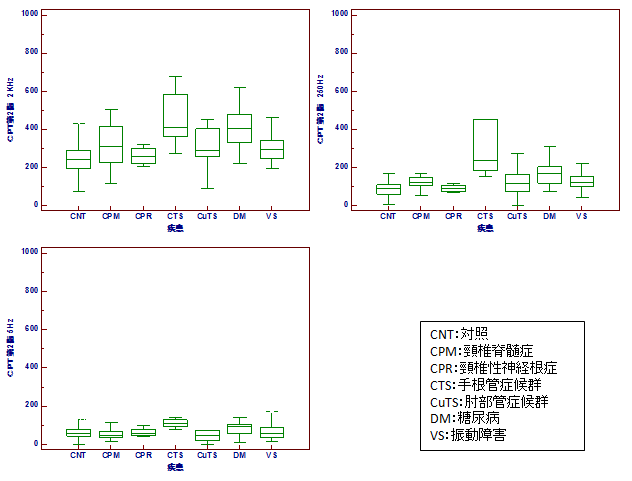

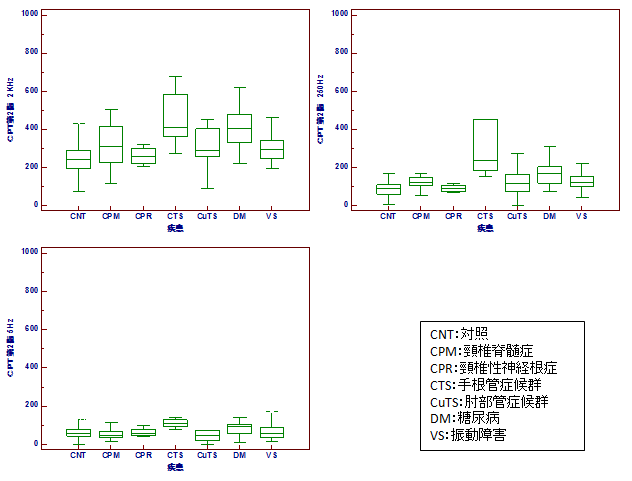

振動覚閾値検査は、リオン社製とHVLab社製の2種類の方法で行い、電流知覚閾値検査(Current Perception Threshold)値をニューロメーター(Neurometer,Neurotron,Inc,Baltimore)による2,000Hz,250Hz,5Hzで測定し、それぞれの値を対照者と各疾患の患者で比較した。測定部位は、第Ⅱ、Ⅴ指とした。測定時期は2010年10月~2012年2月で、室温は24℃とし、測定前30分に入室し、室内環境に順化した。手指の皮膚温>30℃とした。

- Current Perception Threshold (CPT 電流知覚閾値)

電流知覚閾値(Current Perception Threshold、以下CPTと略)検査では、Neurometer(Neurotron, Inc, Baltimore)を用いて三種類の正弦波電流(2,000Hz,250Hz,5Hz)による刺激を加え、それぞれの刺激に対する閾値を測定する方法である。測定部位は第2 指と第5 指で測定した。

①振動覚閾値検査

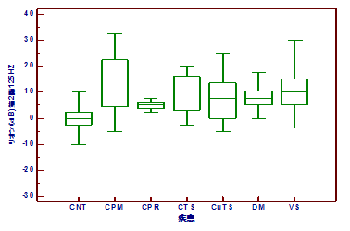

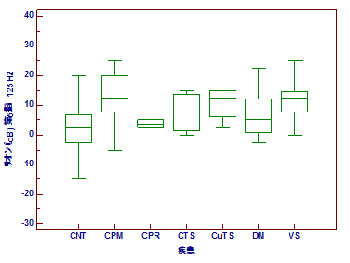

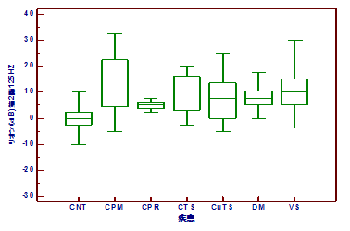

振動覚閾値検査は、施設や年齢の影響を受けるので、あくまで傾向として結果を示す。

対照群と各疾患群の振動覚閾値

CNT:対照

CPM:頸椎脊髄症

CPR:頸椎神経根症

CTS:手根管症候群

CuTS:肘部管症候群

DM:糖尿病

VS:振動障害

リオン社製(125Hz)で行ったforce choice methodでは、第2指で頸部脊髄症、頸椎性神経根症、手根管症候群、糖尿病、振動障害で高値の傾向であった。

①振動覚閾値検査

振動覚閾値検査は、施設や年齢の影響を受けるので、あくまで傾向として結果を示す。

第5指では、頸部脊髄症、肘部管症候群、振動障害で高値の傾向であった。

図には示さないが、HVLab社製(125Hz)では、第2指は振動障害、頸部脊髄症、手根管症候群、肘部管症候群で高値の傾向であり、第5指は振動障害、頸部脊髄症、頸椎性神経根症、手根管症候群、糖尿病、肘部管症候群で高値の傾向があった。

②電流知覚閾値検査(CPT)

振動障害、頸部脊髄症は、2000Hz、250Hzで高値の傾向がみられたが、5Hzではその傾向はみられなかった。糖尿病、手根根幹症候群では、第2指の2000Hz、250Hzだけでなく、5Hz でも高い傾向がみられた。図には示さないが、5指では肘部管症候群で2000Hz、250Hzで高値の傾向がみられた。

対照群と各疾患群のCPT値(第Ⅱ指)