研究報告 結果

非骨傷性頸髄損傷や頸椎症性脊髄症の原因となる頸椎部脊柱管狭窄症をもたらす頸椎骨、椎間板、alignmentなどの加齢変化を評価する基準 となる健常日本人の頸椎の単純X線、MRI計測による標準値の設定を1,211例にて行った。なお、単純X線における脊柱管の計測値は本邦において最も信頼されている肥後の報告と同じであった。

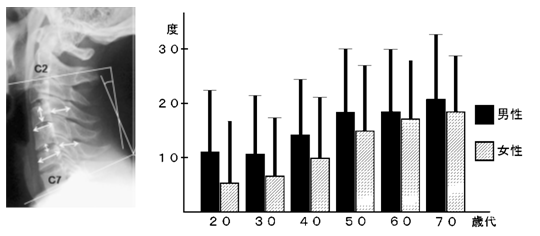

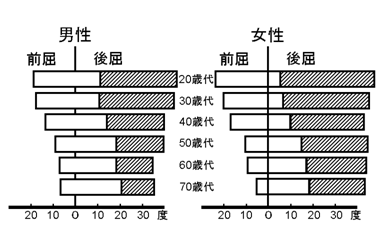

単純X線の前弯度

頸椎可動域と頸椎中間位の前弯度

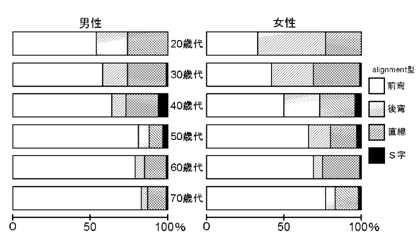

矢状面alignment

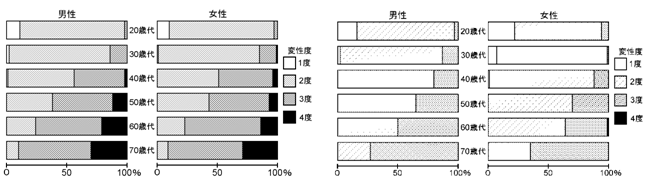

椎間板変性度

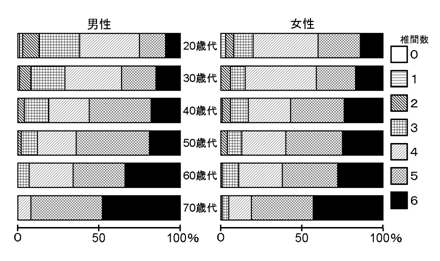

椎間板変性は20歳代でも全椎間板無変性ということは稀であり、頸椎全体の椎間板変性も加齢とともに進行していた。

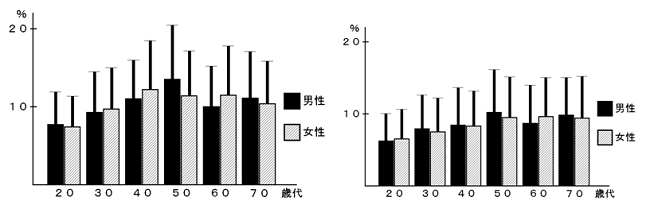

椎間板膨隆の大きさ

椎間板膨隆存在率

椎間板膨隆が存在する椎間板数

研究報告 考察とまとめ

- 本研究における単純X線による頸椎の測定値では、加齢とともに可動域は前屈も後屈も制限されますが、頸椎中間位がより前弯位(後屈位)となるため、後屈制限が前屈制限に比べて顕著となることが明らかとなった。

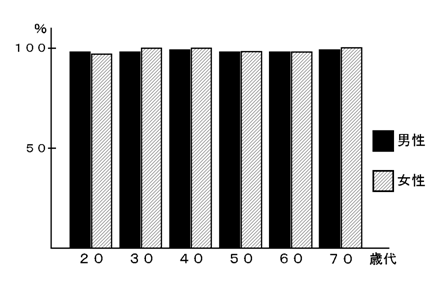

また、単純X線による頸椎alignmentは、通説では「前弯型」が正常で、「直線型」・「後弯型」などは異常(病的)とされてきたが、本研究では男性は「前弯型」と「直線型」・「後弯型」が20歳代では約半数ずつであり、女性では20歳代・30歳代では「前弯型」よりも「直線型」・「後弯型」の方が多く、40歳代で約半数ずつとなった。したがって、40歳代までは頸椎alignmentは「前弯型」が正常で「直線型」・「後弯型」が異常とはいえないと思われる。しかしながら、50歳代以後では「直線型」・「後弯型」は「前弯型」に比べて、変性度が高い傾向にあると考えられた。 - MRIによる頸椎椎間板変性度の評価に関して、改良Pfirrmann分類として、現法の1度と2度を合わせて1度とする4段階評価(1度:無変性、2度:軽度変性、3度:中等度変性、4度:高度変性)を提唱し、それに基づいて評価すると、頸椎全体の椎間板変性度も加齢とともに進行することが明らかとなった。そして、20歳代でも全椎間板無変性ということは稀であることが明らかとなった。

- 椎間板変性度が高くなるほど椎間板膨隆の大きさは増大し、disc indexは減少したことから、椎間板膨隆の病態の大半を占めるものは、椎間板変性が進行し髄核が減少ないし消失し線維輪が後方にたわんでしまったもの、椎間板ヘルニア、などであると考えられた。

- 頸椎のalignmentおよび可動域、椎間板変性には職種ではなく個人差や年齢が大きく影響すると考えられた。

- 本研究では、非骨傷性頸髄損傷や頸椎症性脊髄症の原因となる頸椎部脊柱管狭窄症を評価する基準となる健常日本人の頸椎部脊柱管および頸髄のMRI計測による標準値の設定を行った。

- また、頸椎部脊柱管狭窄症をもたらす頸椎骨、椎間板、alignmentなどの加齢変化を評価する基準となる健常日本人の頸椎の単純X線、MRI計測による標準値の設定を行った。